点击阅读英文原文

谈到近年来学生人数的增长,人们自然会关注印度和中国这两个“亚洲巨人”。两国人口超过10亿,来自这两个国家的学生数量在全球国际学生中占绝对优势,并在西方大学后疫情时代的财务计划中占据主导地位。

然而,我们更应当密切关注夹在这些区域性超级大国之间的一群体量较小、人口密集的国家。

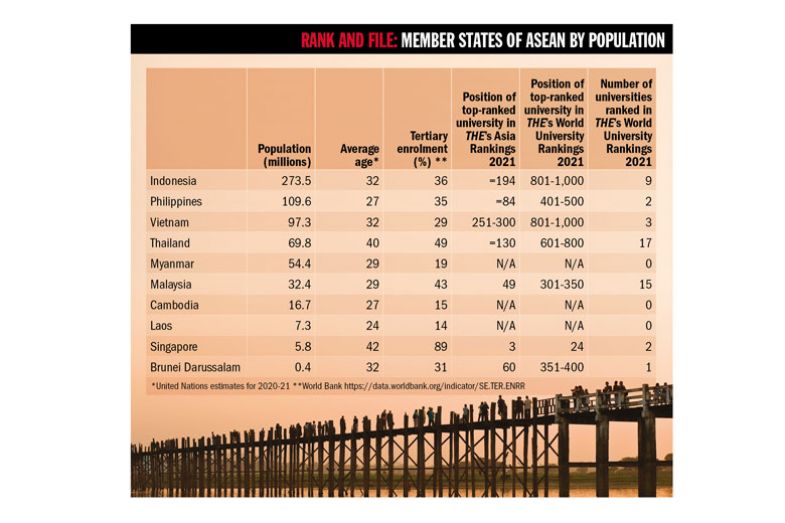

从原始数据来看,东盟(Association of Southeast Asian Nations,Asean)10个成员国的6.6亿人口与欧洲大陆相当。然而,二者人口结构非常不同——东盟公民的平均年龄是29岁,而西方国家约为40岁。此外,根据联合国(United Nations)的数据,全球15至24岁的年轻人中,每11人中就有一人居住在该地区。

然而,尽管已经有大约2000万名学生接受高等教育,但东盟的平均入学率仅为40%左右,而东亚部分地区的入学率为90%。这种提升的空间使东南亚成为高等教育的沃土。印尼前外交部长马蒂·纳塔莱加瓦(Marty Natalegawa)、《东盟重要吗?——内部观察者说》(Does Asean Matter? A View from Within)一书的作者表示:“不能低估东盟高等教育增长的前景”。2015年,该地区领导人签署了《吉隆坡宣言》(Kuala Lumpur Declaration),称高等教育是“加速东盟经济、政治和社会文化发展议程的催化剂之一”。

然而,香港科技大学(Hong Kong University of Science and Technology)亚洲人口统计专家、社会科学与公共政策教授斯图尔特·吉特尔-巴斯滕(Stuart Gietel-Basten)警告称,仅靠有利的人口数据并不会决定成功。他说:“人口不决定命运。你必须看看可用的资源、系统、机构和治理机制。”

这一点得到了东盟大学联盟(Asean University Network, AUN)执行主任乔提斯·迪拉希蒂(Choltis Dhirathiti)的赞同。他称该地区大量的年轻人“既是机遇也是问题;机遇是我们有很多人才可以选择,进入我们的大学。问题是我们能否为所有人提供这种质量的教育”。

该地区许多国家继续受到农村贫困、基础设施落后和政治不稳定的困扰。马来西亚国民大学(Universiti Kebangsaan Malaysia)的战略研究和国际关系专家沙利法·M·阿拉塔斯(Sharifah Munirah Alatas)认为,政治干预是“马来西亚对发展出色教育的最大挑战”。与此同时,一些社会经济问题在新冠大流行期间凸显出来。

例如,尽管许多评论人士认为,疫情封锁期间在线教育的兴起可能使高等教育更普及,但阿拉塔斯表示,马来西亚的城市家庭正在努力应对“许多孩子生活在不利的家庭环境中”的难题。“农村地区的情况更糟……那里的互联网连接非常不稳定,而且往往没有网络”。

一段网络上走红的视频生动地说明了网络连接问题。视频中,一名马来西亚大学生徒步进入树林,爬上一棵树,试图获得足够强的wi-fi信号,以便完成在线考试。

疫情也加剧了经济负担问题。阿拉塔斯说:“从经济上讲,大流行影响了数百万家庭,这是学生推迟他们的高等教育的主要原因。”

至于质量问题,大学排名展示了挑战的艰巨性。东盟声称拥有大约7000所高等教育机构。东盟大学联盟并没有确切统计这其中有多少所大学,但迪拉希蒂估计有4000多所。然而,这其中只有49所大学进入了2021年度的泰晤士高等教育世界大学排名。高度发达的城市国家新加坡是唯一一个有两所大学进入前50名的国家。其他东盟国家没有一所大学进入前300名,有3个成员国的大学根本没有院校进入排名,它们是柬埔寨、老挝和缅甸。

公平地说,该地区深知这一问题,并在与欧洲方面磋商后,于2016年启动了东盟高等教育质量控制网络(Asean Quality Assurance Network)。其发布声明称,质量控制是“在东盟建立可信的高等教育体系,实现教育协调,改善负责制、可比性和透明度的关键一步”。

迪拉希蒂表示,他的主要职业目标是“质量发展”——他坚持认为他正在推开一扇即将大敞的门。“有很多批评,特别是针对那些不是一流的大学。” 他说: “但是,从我自己的经验来看,我们地区的大学确实在努力提高他们的教学方法和研究能力。”

至于全球排名,迪拉希蒂说,对该地区的大多数机构来说,过于重视研究引用情况的评价方法是“有问题的”,因为这些机构更关注于支持当地人口发展。

他表示:“这是一个平衡大学发展与亚洲传统习俗的问题。亚洲的传统是让大学成为紧密联系的社区的一部分,并高度重视教学。”

阿拉塔斯也认为,当地的决策者在计划如何应对排名带来的“国际压力”时,必须牢记这一教学重点。但她同意,东盟高等教育的数量并不总是与质量相匹配。她认为,机构“产能过剩”加剧了这一问题,因为有太多学生就读于质量较低的私立机构。在马来西亚,这些大学在新冠大流行后“更有可能面临关闭或整合”,而20所主要公立大学在大流行期间因财政支持增加而受到保护。事实上,马来西亚政府全部预算的20%以上拨给了教育和高等教育部门,印尼的支出也差不多。

香港科技大学的吉特尔-巴斯滕表示,东盟面临着一个“有趣的战略问题”,即是像中国那样专注于提升少数精英大学(这有时会损害知名度较低的学校),还是更全面地发展。

“你会把所有的鸡蛋放在一个篮子里来创建‘钻石’型大学吗?” 他问道。:“你是否建立了一个顶级区域学院联盟?还是说你喜欢荷兰模式,全面发展整个行业?”他继续发问:“就入学机会平等而言,(荷兰模式)对学生来说是一种更好的体系——一种欧洲的区域发展模式。”

印尼的纳塔莱加瓦也承认这是一个艰难的选择。他说:“东盟的学习机构的挑战,一方面,要提供未来所需的专业技能和知识——例如,数字化和环境可持续性;另一方面,提供公平和包容的素质教育,不落下一个孩子。”

“中国模式”将大量资源投入研究潜力最大、国际化程度最高的机构,从而获得了优秀的排名,这吸引了许多亚洲政策制定者。例如,印尼政府高等教育工作组成员巴德里·穆尼尔·苏科科(Badri Munir Sukoco)提议,国家应该投资排名更高的大学。他表示:“如果我们最好的大学能提高排名,那么他们就能吸引更好的人才。如果他们能做到这一点,就能创造更好的技术,从而推动初创企业和经济进步。”

巴迪(Badhi)是东爪哇首府泗水市的艾尔朗卡大学 (Universitas Airlangga)研究生院院长。他提到了中国的“双一流”项目。他表示,该项目将资金输送到中国排名前1%或2%的大学,刺激了重要的研究和创新。他引用了《全球创业生态系统报告》(Global Startup Ecosystem Report),该报告是咨询公司创业基因组(Startup Genome)和全球创业网络(Global Entrepreneurship Network)每年发布的“创业生态系统”排名。2015年,前20名中没有中国城市。如今,北京排名第4,位列硅谷、纽约和伦敦之后。

“我们是一个年轻的国家——年轻人将成为我们国家的劳动力和专业人士”,巴迪说,“东盟就是未来。问题是,我们如何才能意识到这一点?”

他认为,在30多岁的创业者组织的创始人纳迪姆·安瓦尔·马卡里姆(Nadiem Anwar Makarim)的领导下,对创新的新关注是可能的。马卡里姆于2019年被任命为印尼教育部长。然而,他担心如果不改善高等教育,印尼可能会陷入“中等收入陷阱”,即新兴工业化国家无法发展成为金融和技术领导者。

当然,中国避开了这个陷阱,不仅给东盟以启发,还可能为东盟提供实际支持。

“与中国的合作才刚刚开始,主要是与东盟国家接壤的地区比如越南,但这将是一个重要因素,”迪拉希蒂说:“这不仅是因为中国政府对项目的支持,还因为地理上的邻近和文化联系。”

东盟内部已经存在的联系和合作又如何呢?到目前为止,这些都非常微弱。

纳塔莱加瓦说:“东盟成员国将努力提升高等教育机构之间的协同方发展。”他还建议促进“学生之间更无缝的交流项目”,并“探索建立共同的东盟认证标准的可能性”。

但他补充称,东盟是“一个以多样性为特征的地区”,这带来了障碍。例如,东盟成员国共有11种官方语言,其中大多数语言相互间难以理解。这使得英语成为东盟的通用语,但它只在新加坡、马来西亚、菲律宾和文莱被广泛用于教学。因此,除了新加坡——以及马来西亚和印度尼西亚等地的一些西方分校——东盟的大学没有高度国际化。

政治动荡也常常妨碍大学合作。例如,在今年2月军事政变后的动荡中,缅甸先前改善的高等教育部门目前几乎全部关闭。尽管东盟主席在4月份呼吁“和平解决”,缅甸军政府仍然暂停了数千名教育工作者的工作。

尽管如此,东盟内部合作仍在试探性地向前迈进。除了实施区域质量控制框架外,该地区的决策者还在努力建立一个共同的评估框架——他们正把欧盟视作典范,学习如何将许多国家纳入一个体系。但是迪拉希蒂警告说,实现一个联合研究、学生流动或学分转换的统一系统“并不那么容易”。

“区域内合作和流动性的概念对许多东南亚大学来说仍然陌生,”他说:“例如,马来西亚、泰国或者菲律宾和印度尼西亚的学者可能不会一同做项目,因为没有这种传统。我们不确定彼此的质量标准,这是一个很大的障碍——这不像在欧洲,那里有一个共同的标准。”

东盟在交换学生方面也很落后。根据东盟的统计数据,在2018年该地区的学生流动中,只有不到10%的学生前往其他东盟国家:在负担得起国际流动费用的学生中,90%选择离开该地区。虽然没有关于东盟学生外流的完整数据,但据估计,在新冠大流行暴发前,每年约有30万名学生离开越南、马来西亚和印度尼西亚到国外留学。

然而, “尽管流动性和短期交流很重要,但人们过于强调‘地区发展的’这些方面。”长期居住在马来西亚的亚洲职业集团(Asia Careers Group)创始人路易丝·尼科尔(Louise Nicol)表示,“重点应该放在利用教育促进经济增长,提高国内质量,吸引长期入境学生,并鼓励海外学生带着他们所学的技能回国效力。”

尽管如此,她认为这些都不太可能成为后疫情时期各国政府的重要议程,因为还有“更重要的事情要处理”。

“就业和公共卫生是政府的首要任务,这很正确。高等教育要想保持关注度并获得资金,就需要证明并强化其促进就业的能力。”

香港科技大学的吉特尔-巴斯滕说,在这方面,东盟国家面临一个先有鸡还是先有蛋的问题。他指出,泰国是一个教育程度相对较高的国家,其受教育率约为50%,但在毕业生就业方面仍未赶上。

他说:“许多毕业生尽管投入了大量的时间和精力,却找不到合适的工作。他们可能没有接受过正确的培训,由于国家的经济发展水平,可能没有足够多专业领域的工作。”

这种情况在欠发达国家更为严重。“如果你来自老挝的一个小镇,获得了一个学位,你会如何利用它?”他问道。“在中低收入国家,有大量农业和临时劳动力市场。”

然而,如果没有来自盈利行业和高收入公民的税收,即使是最敬业的政府也难以资助世界级的高等教育体系。此外,吉特尔-巴斯滕警告称,仅靠资金可能还不足以吸引顶尖教师或外国学生到发展中国家来。

“精英教授不是从天上掉下来的。你需要去国际就业市场。把教授招到上海和招到仰光是不同的。”仰光是缅甸前首都。“问题是:大学自身能否打破这种循环,推动国家快速发展并改变经济?为了实现这一目标,一切都需要协调一致。”

一个解决方案可能是东盟地区努力成为东西方之间桥梁。

迪拉希蒂说:“东盟希望被定位为一个可以与所有国家合作的中立地区,无论是中国、欧盟、英国、澳大利亚、东亚还是印度。”他认为,这可能是发展高等教育的潜在驱动力。

例如,马来西亚政府的目标是,到2025年在该国拥有25万名国际学生。为此,马来西亚政府在新加坡边境附近建立了一个大型国际海外分校的大学城——EduCity,其中包括3所英国分校。

虽然这些学校主要招收马来西亚学生,但自10年前开办以来,EduCity的目标之一一直是吸引更多的海外学生。当然,新冠大流行在这方面没有帮助,马来西亚雷丁大学(University Of Reading Malaysia)教务长兼首席执行官、EduCity入驻机构代表林永(Wing Lam)承认,由于出行限制和安全考虑,25万的目标“现在看来无法实现”。

“我们可能需要几年时间才能看到全面复苏。” 他表示:“然而,也有机会——通常会考虑出国留学的马来西亚学生,可能会选择在EduCity的合作大学就读。”

事实上,今年早些时候,EduCity邀请国际大学使用其设施,为因新冠病毒而无法或不愿前往学校本土校园的亚洲学生提供临时住宿。然而,在马来西亚爆发第三波新冠肺炎疫情期间,该计划被搁置。

印尼也在寻求更大程度的国际化。印度尼西亚蒙纳士大学(Monash University Indonesia)校长安德鲁·麦金泰尔(Andrew MacIntyre)表示:“为推动高等教育发展,印尼政府已向外国大学采取开放政策。”

今年10月,莫那什大学将在该国开设分校作为回应,首批硕士生将在数据科学、城市设计、商业创新、公共政策和公共卫生领域开设分校。

当然,建立持续繁荣的海外前哨基地并不容易。例如,在马来西亚设立分校的大学“知晓与当地社区接触、开展研究和建立长期网络的重要性”,林永说。“这超越了纯粹的商业决策,而是一个本质上更具战略意义的决策。”

麦金泰尔说,在印度尼西亚,由于“外国大学的许多监管框架都是新的”,这一过程变得复杂。“然而,我们已经能够与(印尼政府)在制定和实施关键法规方面合作。蒙纳士的核心战略是找到可持续发展的方式,将自己与该地区的主要国家有机融合。”

然而,蒙纳士大学并不是第一个在印尼设立哨所的澳大利亚大学。2020年3月,中央昆士兰大学(Central Queensland University)在雅加达开设了一个中心,提供商业、法律、治理和英语方面的企业培训,并与当地私立机构巴克利大学(Bakrie University)合作提供硕士学位。此外,还计划开设商业、数字媒体、网络安全、公共关系和新闻学的本科课程。

中央昆士兰大学战略接触主任克里斯·维拉(Chris Veraa)表示,该中心是与印尼“多年”院校联系的成果,包括通过校友和研究建立联系。这给了该校“与工业界建立新的伙伴关系,并加强与政府的关系”的机会。

该校负责全球发展的副校长阿拉斯泰尔·道森(Alastair Dawson)阐述了这样做对印尼的好处。该国“正在快速发展,对高等教育的需求也随之增加”。中央昆士兰大学正“寻求通过实体和网络帮助满足这一需求”。

其他西方大学是否愿意效仿,还有待观察。目前,中国和中东仍是开设分校的主要地点,而印度最近对它们的开放可能会吸引一些专注于该国巨大学生市场的院校。但无论如何,东盟自身巨大的学生市场的需求显然必须得到满足——无论是在国内还是其他方面。

正如亚洲职业集团的尼科尔所说,未来几年,“东南亚和南亚将成为全球高等教育的增长引擎。任何其他地区都不能与之相比。”

joyce.lau@timeshighereducation.com

本文由陈露为泰晤士高等教育翻译。